配達パートナーアプリと連動しているグーグルマップは自転車配達パートナーにとっては連動性がイマイチ。

ナビゲーションボタンをタップしてもピンずれや全然違う場所へ行きつくことが多いです。

ですので、慣れてくるとナビゲーションボタンをタップせずにそのまま配達することを推奨します。

それでもピンずれなどのトラブルは発生しますので、その場合はグーグルマップなどから正しい住所を手入力して配達へ向かいましょう。

目的地へ向かうまでのオススメの流れは以下の通り

- 行き先が決まる。

- ピンが立っている部分の地図を拡大する。

- 問題がなければ、配達パートナーアプリのマップで目的地へ。

- 問題がある場合は、配達メモなどから住所を確認して手入力。

- 行き先が確定したら、グーグルマップなどのままで目的地へ向かう。

という流れでいいのではないでしょうか。

稼働時の体験談です。

配達パートナーのみなさんは配達時、どの画面を見て配達していますか?

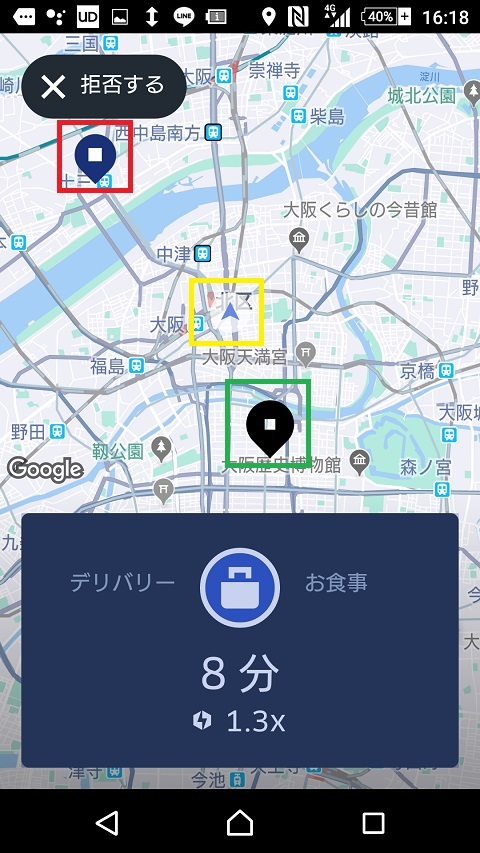

私はこの画面。

右下のナビゲーションをタップすると、グーグルマップへ接続されます。

通常は、このナビに従って配達をする。

そんなシステムのはず。

ですが、この連携がポンコツすぎて使い物にならない。

別の場所へナビするなんて日常茶飯事。

どんなプログラムなのか、別の意味で興味があります。

というわけで、私はさっきの画面で配達をしています。

この画面でもピンズレが発生したりと、完全ではないのですがグーグルマップよりはマシ。

ピンズレは、お客さまへ電話して対応しています。

この画面で配達をするメリットがあります。

配達中に次の配達が飛んでくることが多々あります。

そのときに、この画面以外(別のアプリを開いていたりも含む)を表示していると、○○分、×○.○という表示のみで、受けるか拒否するかを決めないといけません。どこのお店かわからない、行き先すらわからない闇鍋のような状態です。

しかし、先の配達画面を開いていると、ピックアップ先にピンが立ちます。

こんな感じ。黄色が現在地。緑がドロップ先。赤が飛んできたピックアップ先。

この場合は、ふざけるな。という依頼ですが。

これだと、ピンの立つ位置で大体の距離と店名がわかるので、受けるか拒否するかの材料になります。

時間だけだと距離がわからないので割と不便です。

たまに3分表示でも距離が500Mとかもある。車での移動時間目安なのでこうなる。

というわけで、私はこの表示で配達をしています。というお話でした。

参考になれば幸いです。

他にもあります。アプリの使い方、設定についてのまとめ記事です。